食物アレルギーについて今回は

食べることの重要性と危険性

についてお話したいと思います。

アレルギーの発症/進行予防を考えたときに、前回のブログに書いたようにスキンケアは重要だと思われます。

それでは他にどのようなことが予防に有効でしょうか?

食べることが予防になる?!

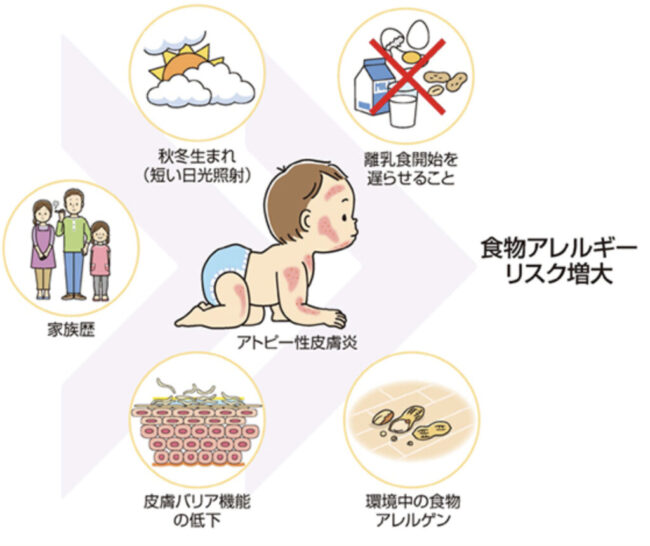

まずは食物アレルギーガイドラインからの引用図を再掲します。

食物アレルギーガイドライン2016ダイジェスト版

https://www.jspaci.jp/allergy_2016/chap04.html

右上に「離乳食開始を遅らせること」と書かれています。

すなわち

「食べること」が「食物アレルギーのリスクを減らす」

ということに他なりません。

ガイドラインでは離乳食の開始時期は生後5〜6ヶ月が適当でありそれよりも遅らせることは推奨されないことが記載されています。

実際に臨床的経験からも少しでも食べていた子と全く食べていない子では食べて症状が出たときの重症度や食べられるようになるまでの期間などは食べていた子のほうが良い経過を辿ることが多かったです。

・・・

個人的な意見ですが、ミックスナッツなどを自宅で食べる機会が増えたことがナッツアレルギー患者の増加に深く関与していると思います。保護者がナッツをよく食べるご家庭では、乳児期のうちからナッツを少量でいいので食べることが良いと思います。(粒のままでは危険なので、すり潰してヨーグルトと一緒に食べるなどの工夫が必要です)

※ただし既にナッツアレルギーが疑われるときは食べるのは危険なので主治医に相談を!!

・・・

さて、なぜ食べることが食物アレルギー予防につながるのでしょうか?

その答えの一つとして

「侵入してきた異物(アレルゲンとなりうるような)に対して寛容な姿勢をとる」

という体の持っている仕組み(これを免疫寛容と呼びます)が考えられます。

腸管免疫寛容

食べることと食物アレルギーの関係を端的に表すにはこの言葉が適切かもしれません。

食べ物は口から入って、食道を通過して胃にたどり着いて消化され、小腸から大腸を経て肛門にたどり着きます。

小腸には多くの免疫に関与する細胞が存在しており、アレルゲンになりうる食材が入ってくると、

これは食べていいもの=味方

と思い込んでくれます。そうすることで今後食べても症状を起こすことはありません。

一方で、皮膚にアレルゲンとなりうる異物が付着すると、

入ってきてはいけないもの=敵

と勘違いしてしまい、これを排除しようとアレルギーが進行していきます。食べたときとは真逆の反応になります。

このように、私達の体はうまくできていてアレルゲンとなりうる異物が侵入してきたときに敵とみなすか、味方と考えるかはその異物入ってきた場所によって使い分けているようです。

食物アレルギーのガイドラインに書いてあることはすなわち

食べることで腸管が「味方だ!!」と思いこむ力

を利用して食物アレルギーの発症予防や進行予防につなげるというものです。

この仕組み、実はなぜそうなるのかはっきりとは解明されていないのですが、経験上「食べると治っていくよね」ということは先に分かっていました。

近年は研究が進み、様々な免疫細胞が関与することで慣れていく(食べられるようになっていく)ようです。

余談ですが、、これは全身麻酔の話と似ていて全身麻酔もなぜ痛みも感じず眠ってしまうのかその仕組は分かっていませんでした。全身麻酔の歴史は100年以上ありますがその仕組みは最近になって少しずつ解明されてきたようです。(https://logmi.jp/business/articles/323287)

脱線してしまいましたが、、、現時点で食物アレルギーの予防について効果が明らかなのは

となりそうです。

食べることの問題点

問題は色々あるかもしれませんが、本質的には安全性の問題が最重要だと思います。

症状が出たことがあったり、血液検査や皮膚検査で食物アレルギーの可能性が指摘されている状況では危険なので自己判断で食べたりせずに食物アレルギー診療ができる医師に相談してから食べるようにしましょう。

とくにアナフィラキシーを起こしたことがあったり、ごく少量(耳かきいっぱいとか舐める程度)でも症状が出たことがあるようなお子さんは要注意です。必ず相談しましょう!!!!

症状が出たことがない/血液検査で陽性反応を指摘されたことがない・・・このような子どもは摂取開始を遅らせることなく、しっかりと加熱して少量から摂取してみましょう。基本的には育児書に書いてあるとおりでよいと思いますが、ポイントは

といったところでしょうか。気になる方はかかりつけの小児科医に相談しましょう。

また、ある程度大きいお子さんでナッツ類などまだ食べたことがないときも基本は少量から確認していくことが望ましいと思います。

アレルギー食材を好きになれるか?

食物アレルギー治療には食べられる範囲で食べていくという考え方がありますがここには食物アレルギー診療の持つ根本的な問題が存在している思います。

アレルギー食材を食べて治すという経口免疫療法という治療法があります。保険適応外でありいまだ研究段階の治療ですが実施施設も少なくありません。実際に導入している子達はよくなりますしとても良い治療だとも思います。

しまし、治る可能性があるからと無理やり本人の意思に反して食べさせてしまうという方法ははたして正しいのでしょうか。

食物アレルギーの子どもたちは症状を引き起こすことでその食材に対して恐怖を抱くようになります。そうすると食べることが苦痛になってしまいます。

そもそも、

アレルギー食材が食べられるようになることだけが食物アレルギー診療の目標なのでしょうか?

私は、食物アレルギー診療の目標は

だと思います。アレルギー食材が食べられるようになることはその方法の一つに過ぎません。

もちろんアレルギー食材が食べられるようになることは理想的です。食べられるものが増えて料理の幅も広がります。安全で楽しい食事になることでしょう。

ですが、食べたくもないものを無理やり食べさせ続けることは食事が楽しいものだと思えなくなる行為であり、なんのために治療を行っているのか分からなくなってしまいます。

だから私は本人の意思に反した形で食べさせることはあまり賛成できないのです。

食べて治す治療というものもあります。それが有効なのは分かっていますが、その子の気持ちを無視して行うものではないと思っています。

食物アレルギーがあったらまずは除去食による安全な食卓を目指すことが第一歩だと思います。

遠回りなようですが、アレルゲン食材を食べることをまず考えるのではなく除去食を徹底することから始めるほうが、安全で正しい道だと思います。

そして、本人が食べたい気持ちが出てきて環境が許す状況であれば食べさせていけばいいと思います。そのときには・・・

これらに注意していただきたいです。くれぐれも無理矢理は禁物です。

繰り返しますが

①まずは、食物アレルギーによる症状を起こさないことが大切です。先程書いたように症状を起こしているといずれ怖くなってしまい口にしなくなるからです。

②味が好みでなかったら好きな味付けになるように色々試すことです。大人だっていつも同じものを食べていたら飽きてしまいます。このときには使っても良いアレルゲン食材の量を主治医に相談して一緒にレシピを考えましょう。こういったことを繰り返して連帯感を持つことが出来るとチームでこの子の食物アレルギーを治しているという意識にも繋がると思います。

③最後に、笑顔で食べる環境を整えることもとても大切だと思います。親が深刻な顔や怖い顔をして無理やり食べさせるような環境で子どもたちがその食材を好きになるでしょうか?

家族と笑顔で食べる食事の時間はなによりも楽しい時間だと思いませんか?

そのような状況で食べ慣れていくことが理想です。

ちなみに難しい話で少しタイトルとは逸れた話になるので小さく書きますが・・・

赤ちゃんのうちに血液検査で陽性反応を認めた食物アレルギーが強く疑われる子もしくは食物アレルギーと診断された子にたいして完全除去ではなく食物負荷試験を行って、ごく少量が食べられることを確認して数ヶ月おきに慎重に増やしていくことで問題なく食べられるようになる事をたくさん経験してきました。このような形は栄養指導であり部分除去の幅を拡大していっているだけです。安全でもあり保険診療でもあります。

興味のある方はご相談ください。

結論

食物アレルギーの発症予防には食べることが効果的ですが、すでに食物アレルギーを発症している場合には食べることは危険を伴います。無理やり食べさせることも避けましょう。

小児アレルギー専門医として、アレルギー児の食事の進め方も相談に乗っていきたいと思います。

2023年春開業の小児科・アレルギー科クリニックです。

寒川・茅ヶ崎でアレルギーにお困りの方はご相談ください。![]()